文|万象硬核

编辑|万象硬核

«——【·前言·】——»

2003年的时候,中科院植物研究所博士陈又生发表了一篇论文,将一种非常稀有的树定义为新发现的物种。

它有多稀有呢?人们在最初发现它的时候仅仅只找到5棵而已。

这5棵树就长在云南石钟村马鹿塘附近,所以当时在马鹿塘做村民小组长的张国树就接过了保护它们的工作。

平时一闲下来张国树就去这5棵树旁边转悠,防止有人砍伐或者饲养的牲畜啃食。

但这种树的数量也实在是太少了一点,所以专家们就想着要对这种树进行人工繁殖。

人工繁殖有两大难题是必须解决的,一个是必须要授粉成功,这样才有可能结出种子;另外一个是种子必须得能发芽,才能长出苗子。

但在在这第一步上,大家就卡住了。

原来专家们教了当地的农民一些授粉的办法,但是大家照做之后,却发现根本没结出什么果子。

试了几次之后都不行,张国树就估摸着得想想其他办法了。

但普通的办法都用了一遍之后还是不行,张国树有一天灵机一动,于是将一棵树上开花的枝条剪了下来,然后绑到了另一棵开花的树上。

没想到,这个办法竟然奏效了,秋天的时候张国树拿到了一批种子,然后将它寄给了陈又生指定的专家。

但这种子的成活率非常低,在野外环境中很难萌发,所以专家团队的工作人员就开始认真研究,最后总算是掌握了人工繁殖的技术。

他们用张国树寄过来的种子养出了1600来棵苗子,然后仔细培养。

后来业内的一些专家在进行野外调查的时候有找到了一些野生的树,2016年的时候,大家一共搜索到了577棵。

那么究竟是什么样的植物这么珍贵呢?

«——【·罕见的植物·】——»

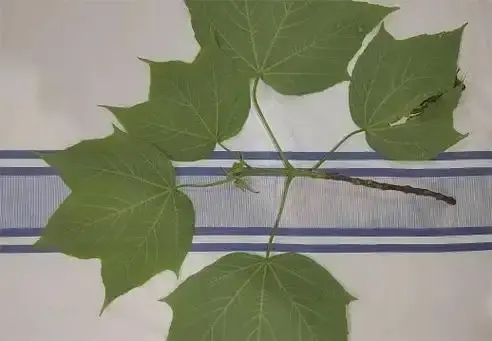

这种植物叫做漾濞槭,是无患子科槭属的落叶乔木,成年植株可高达20米,树干直径达20厘米,在滇西的常绿阔叶林中堪称中上层的 “佼佼者”。

它的枝条有着清晰的生长印记:当年生的小枝披着细密的绿色短柔毛,如同裹着一层嫩绒;

两年以上的枝条则褪去绒毛,转为褐色,表面分布着明显的棕黄色皮孔,像是岁月镌刻的纹路;

深褐色的冬芽呈卵球形,芽鳞层层叠叠,守护着来年的生机。

最引人注目的是它的叶片,当地人因其形态称之为“大五爪枫”。

叶片纸质,通常宽大于长,呈标准的5浅裂形态,基部为心形,边缘或全缘或有不明显的疏齿,酷似舒展的手掌。

叶片正面是鲜嫩的翠绿色,光滑无毛;背面却截然不同,密布着灰白色的细密绒毛,尤其在5条显著凸起的主脉上更为浓密,仿佛披上了一层薄雪。

每年的三四月份,漾濞槭的花期如约而至。

此时新叶尚未舒展,枝条上已挂满下垂的总状花序,黄绿色的小花簇拥而生,形似一串串精巧的小铃铛。

这些花朵暗藏玄机:植株虽不分雌雄,花却有雄花、雌花和两性花之分——雄花的花丝伸出花瓣,便于花粉传播;

两性花的雄蕊则无法散粉,专注于结果繁育。

到了秋季,花序便化作沉甸甸的果序,幼果红绿色,成熟后转为黄褐色,坚果直径约7毫米,表面有显著凸起,显得格外精致。

最特别的是它的翅果,远远望去,既像展翅欲飞的蝴蝶,又似一枚枚小巧的金元宝,风一吹便随风飘荡,开启生命的迁徙之旅。

漾濞槭对生存环境有着近乎苛刻的要求,它主要生长在海拔2200至2500米的山谷中,尤其偏爱溪流附近和常绿阔叶林的阴坡地带。

自然状态下,它主要依靠蜜蜂等昆虫传粉,但由于野生植株稀疏,彼此距离遥远,授粉成功率极低。

即便成功结果,种子落地后也面临重重考验——原生境的破坏导致适宜萌发的微环境缺失,加上种子自身可能存在的休眠机制,自然萌发率极低。

漾濞槭是中国云南的特有物种,2002年首次被发现时,仅在大理州漾濞县石钟村马鹿塘小组的苍山深处找到少数植株。

随着调查的深入,科研人员陆续在云龙县凤凰山、文山壮族苗族自治州等地发现其踪迹,但核心分布区仍集中在漾濞县和云龙县。

漾濞槭非常珍贵,它被列为国家二级重点保护野生植物,在国际上属于“极度濒危(CR)”等级,同时也是云南省第一批20个优先拯救保护的极小种群野生植物之一。

2016年秋天,孙卫邦团队启动了大规模种子采集工作。

他们组织当地村民和护林员,对新发现的漾濞槭植株进行登记编号,在不影响植株生长的前提下,采集成熟的翅果。

此次共采集到数万颗种子,经过筛选和处理后,全部用于育苗。

2017年春天,5万株漾濞槭幼苗在昆明植物园的苗圃中茁壮成长,嫩绿的叶片随风摇曳,仿佛一片绿色的希望海洋。

这些幼苗的培育,为漾濞槭的种群规模化恢复提供了关键保障。

与最初的1600株幼苗相比,5万株的数量实现了质的飞跃,不仅能满足各种保护场景的需求,还为开展科学研究提供了充足的材料。

更重要的是,这些幼苗来自多个野生个体,基因多样性更丰富,为种群的健康发展奠定了基础。

后来滇西极小种群野生植物园成为了近地保护的核心区域。

这里海拔2300米,气候湿润,土壤类型与漾濞槭原生境一致,且远离人为干扰。

2018 年起,团队陆续将2200余株漾濞槭幼苗种在了这个地方,建立了规模化的近地保护种群,在植物园的精心管护下,这些幼苗生长良好。

到2020年,首批种植的漾濞槭已长到3米多高,部分植株开始开花。

从最初的5株野生个体,到如今的数万株幼苗,这个“植物界的大熊猫”不仅成功脱离灭绝风险,更开启了种群复兴的新篇章。

张国树的“土办法”看似偶然,实则源于他对山林的熟悉和对生命的敬畏;

孙卫邦团队的科研攻关,则体现了科学保护的专业力量,两者的结合,成就了这个极小种群保护的“中国样本”。

参考:

新华网《“植物大熊猫”漾濞槭的新生——“极小种群物种”逆袭故事之一》2024-5-23

上阳网-恒指配资开户-配资平台最新-配资排排网提示:文章来自网络,不代表本站观点。